Mise à jour : si vous voulez, j’ai créé un petit simulateur d’exploitation agricole ici : https://capnum.io/calculateur-modeles-agricoles/ alors n’hésitez pas si les données dans l’article vous semblent fantaisistes, mettez les vôtres et voyez comme vos choix influent sur la rentabilité 😀

Agriculture intensive, raisonnée, bio, permaculture… sur le papier (dans ce que je lis), bien sûr que je me dis que les deux derniers modèles sont plus vertueux pour l’environnement et pour notre santé. Et j’entend aussi beaucoup que les agriculteur·ices (en intensif) n’arrivent pas à vivre de leur métier et s’endettent. Mais une chose est de l’entendre aux infos ou le lire dans la presse, une autre est de vérifier par soi-même la réalité financière de ces différents modèles agricoles. Et j’ai réalisé tant de choses en cherchant des données à ce sujet que je voulais vous partager cette comparaison des différents modèles agricoles en France en termes de coûts, de revenus et de rentabilité.

Important ! Vous le savez, je ne suis pas agricultrice, donc mes données (même sourcées et apparemment fiables) ne sont QUE des données agrégées, elles ne traduisent donc pas une réalité exacte mais bien des ordres de grandeur, des moyennes. Si certains chiffres vous semblent trop éloignés de la réalité, n’hésitez pas à me le dire en commentaires et engageons la conversation ! 🙂

Souvenez-vous, mon but c’est de vulgariser, de faire comprendre ce qu’il y a derrière les chiffres et comment cela peut nous orienter vers un futur vivable.

Notre exemple : la ferme des frênes

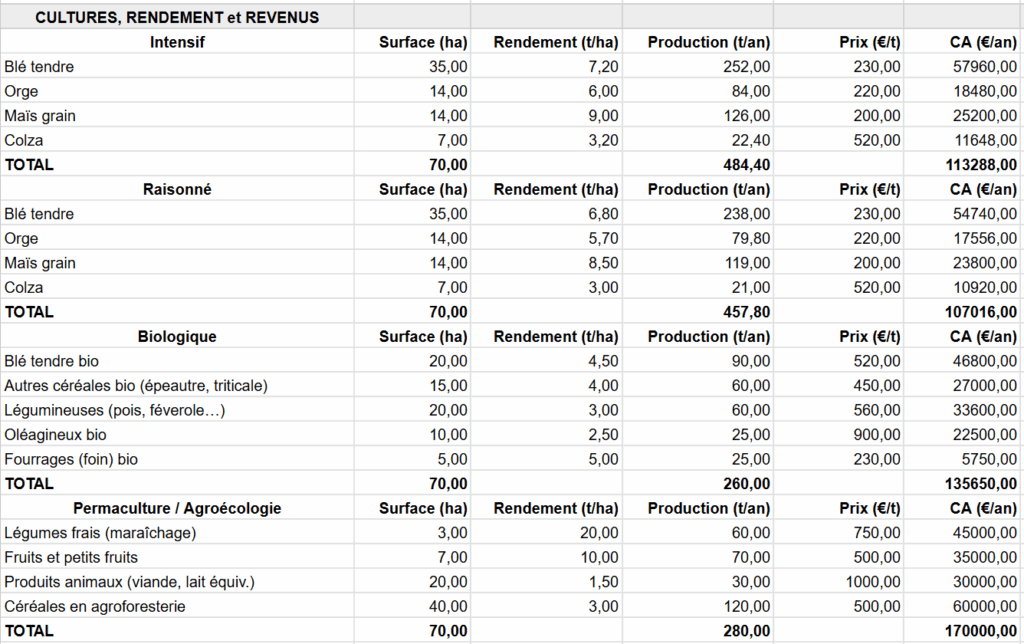

Voici l’exploitation moyenne que j’utiliserai ici : 70 hectares (moyenne en 2020 = 69 ha) dans le bassin parisien, culture de céréales et d’oléagineux (50% blé tendre, 20% orge, 20% maïs grain, 10% colza). Bien sûr, les cultures changeront un peu dans les modèles bio et permacoles, vous verrez.

Rappel sur les 4 modèles agricoles comparés

L’agriculture intensive : on a de grandes parcelles bien dégagées (pas de haies, etc.) pour que les gros tracteurs y passent, on utilise beaucoup d’intrants chimiques (pas que des pesticides, les herbicides, les fongicides et les engrais azotés aussi), on conduit de gros engins agricoles gourmands en carburant et surtout très chers à l’investissement. L’optimisation technique et chimique permet souvent à un·e agriculteur·ice et son conjoint d’être les seuls à y travailler, on compte en moyenne 1,7 emploi à temps plein (ETP).

L’agriculture « raisonnée » : j’ai voulu ajouter ce modèle pour prendre en compte les agriculteur·ices qui essaient de faire un peu mieux même en restant proches de l’intensif. Ici, on utilise encore des produits phytosanitaires et des engrais mais on optimise au maximum : diagnostics de sol, réduction des doses, ciblage plus précis, choix des variétés à planter en fonction des spécificités locales (nature du sol, météo…), rotations légèrement allongées, pratiques limitant les risques (désherbage mécanique partiel, sol couvert…). Economiquement, il reste proche du modèle intensif mais avec des risques environnementaux moindres.

L’agriculture bio : là on bannit les engrais de synthèse (mais on en met des naturels comme le compost, etc.) et les pesticides chimiques (enfin les plus dangereux en tout cas), on mise sur des rotations longues, on prend soin de la fertilité des sols et de la biodiversité utile aux cultures. Les rendements sont plus faibles (mais pas non plus divisés par deux), mais les prix de vente supérieurs et les aides spécifiques peuvent permettre d’obtenir un meilleur équilibre et surtout une plus grande indépendance quant au prix des intrants. Cependant, on dépend aussi de la stabilité du marché bio et des aides donc il faut que la volonté politique de soutenir ces filières soit suffisante et durable !

La permaculture : il serait peu réaliste d’utiliser une exploitation permacole de 70 ha dans nos calculs car c’est peu probable. Ce modèle diversifie beaucoup ses productions : maraîchage intensif en planches permanentes (ça ne vous parle peut-être pas les « planches », en gros c’est une rangée de terre un peu surélevée sur laquelle on plante, qu’on couvre, on prend soin du sol, etc.), vergers, prairies, élevage extensif, céréales et agroforesterie par exemple. Là, on n’utilise quasiment aucun intrant, la mécanisation lourde est réduite au minimum, et on diversifie aussi ses canaux de vente pour ne pas dépendre que des géants qui tirent les prix vers le bas (vente en direct, produits transformés localement, circuits courts…). Ce modèle nécessite plus de main-d’œuvre, c’est certain, et change beaucoup les pratiques mais nous verrons que ce n’est pas forcément une mauvaise chose.

Ce qu’on va comparer précisément

Pour se faire une idée approximative mais la plus correcte possible de la situation financière de notre exploitation-type dans les 4 modèles agricoles, nous allons regarder plusieurs choses.

Sur la production et les revenus :

- la surface utilisée par chaque production (assolement en hectare)

- les rendements (en tonne / hectare)

- la production (en tonne / an)

- les prix de vente moyens (en euro / tonne) – j’ai fait une moyenne sur les 5 dernières années donc là aussi, ça varie régulièrement (en 2025, l’orge fourragère est en baisse par exemple et en même temps l’orge brassicole est vendue plusieurs dizaines d’euros plus cher que la fourragère)

- le chiffre d’affaire généré (en euro / an)

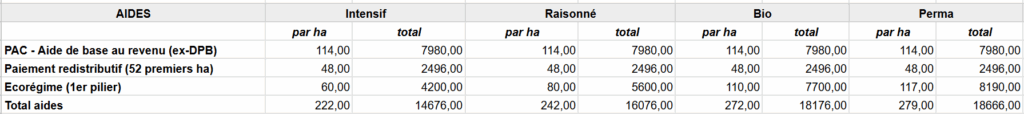

- les aides (moyenne en euro / an) genre la PAC (aides européennes de la Politique Agricole Commune)

NB : Je n’ai pas compté l’aide CAB (Conversion à l’Agriculture Biologique) car, même si elle est élevée (350€/ha), elle n’est versée que les 5 premières années et je ne voulais pas fausser les calculs avec. En revanche, pour la permaculture, je ne l’imagine pas sans haies donc j’ai rajouté le bonus haies de 7€/ha.

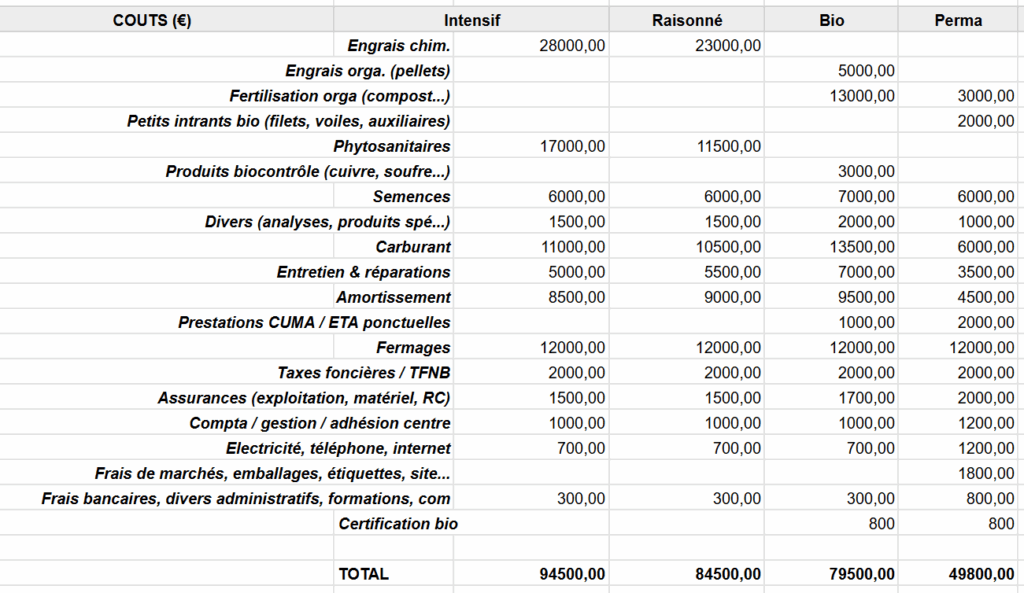

Sur les coûts d’exploitation :

- les intrants (engrais, produits phytosanitaires, semences…)

- la mécanisation

- la main d’oeuvre (et cotisations associées)

- le foncier (si on possède la terre) ou le fermage (si on la loue) et taxes associées

- les frais généraux (assurances, compta, électricité, telecom, certifications éventuelles, etc.)

On cherchera ainsi à calculer le résultat net à l’hectare et le résultat net annuel (qui permet d’avoir un peu de sécurité, de renouveler du matériel, etc.).

Vous voulez ajuster ces montants pour avoir une vision se rapprochant plus de votre situation ? Je vous mets une copie de mon google sheet où il y a déjà des formules qui calculent automatiquement le tout donc vous pouvez l’ouvrir et modifier uniquement les cases en jaune : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFA426hne_A3Zx_HSvNCOthzuW9MAB6m333q3Xxe40E/edit?usp=sharing

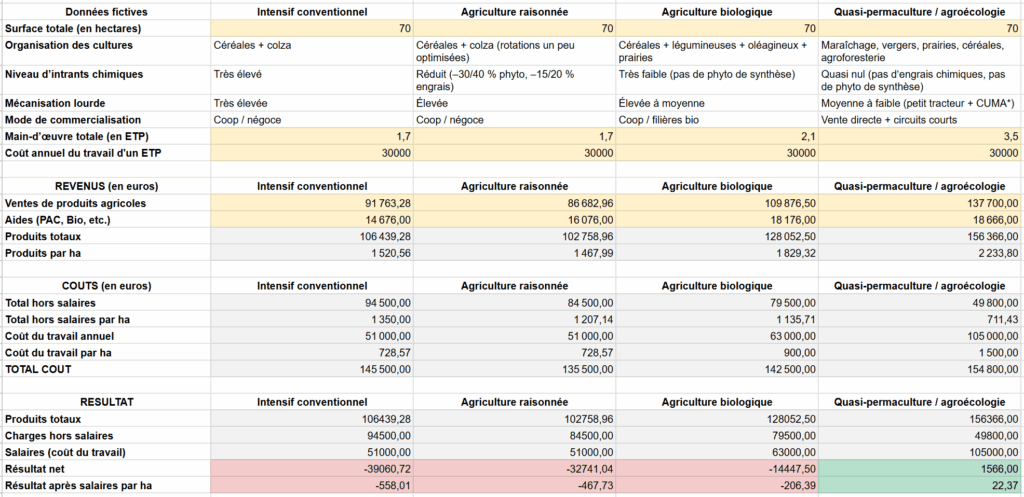

Le grand tableau de comparaison des modèles agricoles

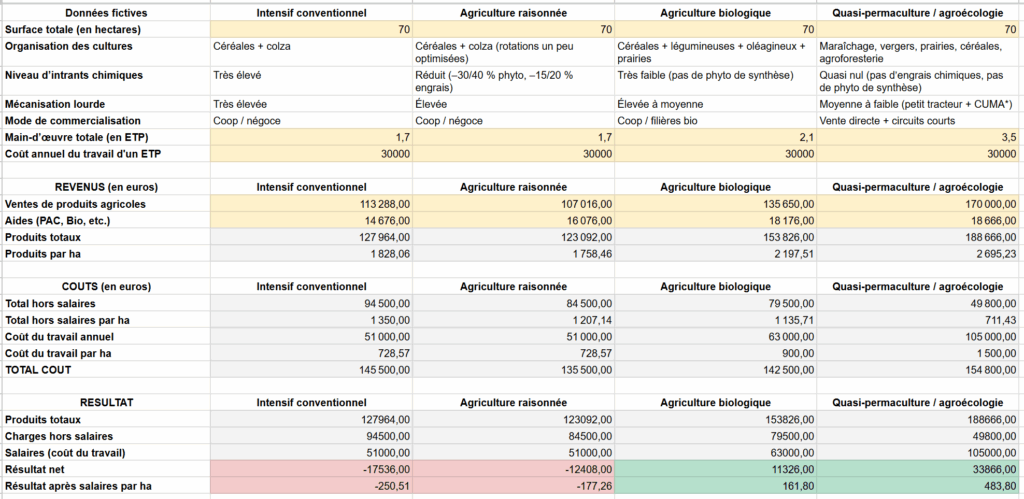

Avec ces données que j’ai pu glaner ici et là(Insee, Ministère de l’Agriculture, Agreste recensement agricole, Terre-net, Mouvement Colibris, Actu-environnement, etc.) pour avoir des moyennes à peu près réalistes (en tout cas je l’espère), j’ai pu faire ce tableau comparatif des modèles agricoles pour une année moyenne (ni bonne ni mauvaise).

Encore une fois, je rappelle que l’objectif n’est que de démarrer une conversation avec les premiers concernés : les agriculteur·ices, pour mieux comprendre leurs difficultés et leurs opportunités futures.

Normalement, j’ai vérifié mes formules google sheet (qui ne sont pas bien compliquées mais une erreur d’inattention ça arrive) et le résultat en bas me semble plutôt évident (bien que toujours à prendre avec des pincettes puisqu’on calcule avec des moyennes plutôt qu’avec des chiffres exacts): les modèles intensif et raisonné auraient tendance à endetter les agriculteurs alors que les modèles bio et agroécologiques semblent leur permettre de dégager un revenu voire d’investir… Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi la majorité fait le contraire alors ?

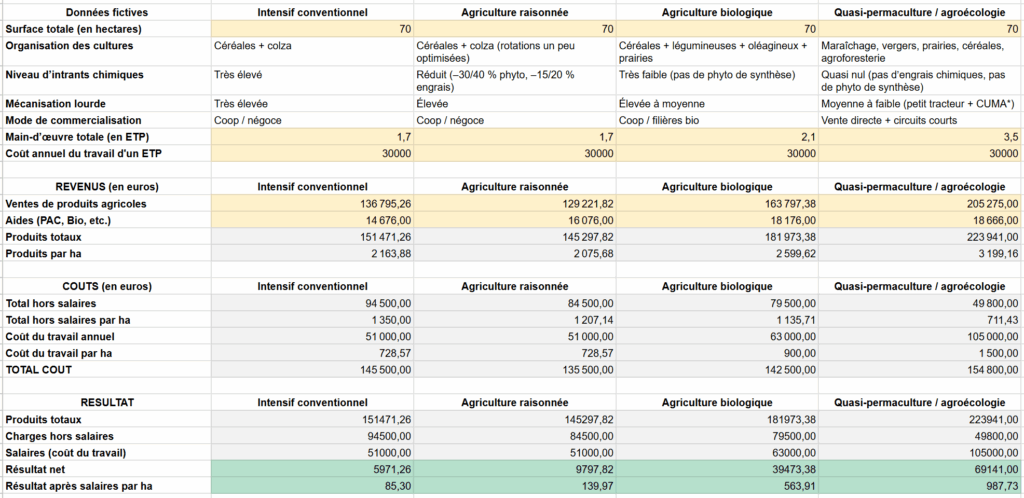

Pour approfondir un peu, j’ai refait ce tableau en mode année compliquée (météo, maladies, prix de vente en baisse, etc.) et en mode très bonne année (tout va bien et les prix de vente augmentent).

Pour les mauvaises années, je baisse les rendements de 10% et le prix de vente de 10%, ce qui fait que même le bio souffre (mais la permaculture reste positive, de peu, mais positive).

Pour les très bonnes années, j’augmente les rendements de 5% et les prix de 15%, ce qui fait que tous les agriculteurs sont dans le positif (pas de quoi flamber pour l’intensif toutefois).

C’est logique, me direz-vous, mais moi ce que j’ai appris ici c’est que finalement les agriculteurs en conventionnel espèrent que les bonnes années compenseront les mauvaises… sauf que rien ne va pouvoir compenser :

- le changement climatique qui perturbe la météo mais aussi le cycle de vie des plantes, et n’ira vraiment pas en s’arrangeant

- le labour intensif et les pesticides qui défoncent et appauvrissent les sols (qui auront donc des rendements de plus en plus bas)

- la biodiversité qui s’effondre et ça va leur faire tout drôle quand les pollinisateurs ne feront plus leur boulot (entre autre auxiliaires)

- la multiplication des maladies liées aux pesticides, ce qui nous affecte tous et toutes mais aussi les générations futures (reprotoxiques, polluants éternels, etc.)

- les conséquences sociales pour les agriculteurs qui s’endettent toujours plus à cause d’un modèle décidément non viable et non rentable puisque les mauvaises années vont probablement devenir la norme (de moins en moins de repreneurs, des suicides en hausse, artificialisation des sols, etc.)

Sous l’œil d’un lobbyiste de l’agriculture intensive

Je n’ai utilisé ChatGPT qu’une seule fois pendant ce travail, c’est pour lui demander de « démonter » mon article en se faisant passer pour un lobbyiste de l’agriculture intensive alors voyons ensemble ce qui ne va pas selon lui…

« Tu as truqué la partie salaires » > « Tu pars du principe qu’un ETP doit coûter 30 000 euros / an partout, c’est gentil pour les agris mais ce n’est pas la réalité économique. En grandes cultures, l’exploitant se paye souvent bien moins que ça et laisse son revenu fluctuer. »

Oui c’est vrai, selon l’INSEE, le revenu brut moyen des ménages agricoles en 2021 était estimé à 52400€ dont 17700€ imputables à l’agriculture soit 1470€ brut / mois (pour l’agriculture seule) soit presque 300€ de moins qu’un SMIC en brut toujours (source). Mais le but de ce travail n’est pas de laisser les agriculteurs qui ne vivent que de leur activité et non de ce que peut gagner leur conjoint dans la pauvreté, c’est justement de comparer les modèles pour voir s’ils pourraient recevoir un salaire décent pour les 60-70H par semaine qu’ils travaillent. Il me semble que 30 000€ brut / an ce serait un minimum et cela permettrait aussi d’investir dans leur transition.

« Ta permaculture de 70 ha est un fantasme » > « 70 ha en quasi-permaculture avec 3,5 ETP, 170 000 € de CA et 33 000 € de résultat net ? C’est un scénario de brochure, pas une moyenne reproductible à l’échelle d’un pays. »

On est d’accord, c’est un scénario pédagogique et je l’ai dit plus haut, c’est pour cela que les calculs incluent la diversification nécessaire si on voulait vraiment faire une exploitation permacole de 70 ha (la plupart font en réalité quelques hectares). Ce n’est pas la réalité parce que le modèle majoritaire est encore l’intensif, cela pourrait le devenir si on mettait en place ce qu’il faut pour (voire conclusion). Idem pour les arguments sur la possible saturation du marché bio, la surproduction qui ferait s’effondrer les prix, les aides dont les montants varient et ne sont jamais garantis, tous valides si on ne veut rien changer, moins valides si on accepte de refonder les filières (là aussi, voire conclusion).

« Tu ignores les avantages techniques de l’intensif » > « le progrès génétique, l’agriculture de précision, la réduction de doses, les OAD (outils d’aide à la décision pour traiter par exemple selon la météo), les baisses des IFT (indice de fréquence des traitements), du non-labour, des couverts, des haies replantés, des HVE (Haute Valeur Environnementale, pour en savoir plus sur cette fumisterie lire cet article) »

Je vais oser une comparaison bien fallacieuse mais c’est comme dire à un pacifiste « mais attend maintenant on fait la guerre beaucoup mieux, avec des frappes ciblées par drone, et en plus on a un beau label HVT (guerre à Haute Valeur Technologique) ». En plus, j’ai essayé d’aller dans leur sens en mettant justement le modèle « raisonné » (j’ai pas dit « raisonnable » non plus) qui est précisément de l’intensif un peu plus « malin ».

« Tu charges politiquement la barque sur l’environnement et la santé sans précisions sur les pesticides, etc. »

Bon celle-là est facile puisque c’était le sujet de mon article précédent sur les pesticides utilisés en Vendée.

Et juste pour finir, j’aimerais beaucoup m’entretenir avec des agriculteur·ices qui le souhaiteraient pour créer quelques exemples plus réalistes en reprenant leurs chiffres à eux dans le tableau, contactez-moi !

Conclusion

Attention, vous ne m’entendrez jamais dire que le bio et la permaculture sont des solutions miracles (ça n’existe pas, si on vous dit ça, fuyez). Ces modèles sont très certainement plus complexes et exigeants que les pratiques intensives encouragées par les lobbies (phyto, semenciers…) et, soyons honnêtes, s’il n’y avait pas les aides et un prix de vente plus élevé, ça ne tiendrait peut-être pas plus la route que le reste. Mais si on regardait ce que ça pourrait devenir si on huilait bien la machine ? Avec :

- une vraie sensibilisation à ces modèles vertueux (formation gratuite à la conversion, stages découverte, etc.) dès l’école et tout au long de la vie des agriculteurs afin de générer de l’envie et de nouvelles fermes

- de la facilitation de la part des organes intermédiaires (comme la SAFER par exemple qui a encore largement tendance à privilégier les grandes exploitations, ou les municipalités qui peuvent mettre des friches à disposition, etc.)

- des aides mieux calibrées pour inciter et récompenser les pratiques vertueuses même sur les petites exploitations (PAC, bonus bio, etc.)

- de la recherche scientifique et technique, en lien avec tout ce qui est low-tech et gestes métiers voire avec la traction animale, pour retrouver une agriculture paysanne moderne mais pas technosolutioniste

- de la mise en commun de moyens de production écologiques (matériel, main d’oeuvre, etc.), encourager donc les CUMA etc.

- des pressions réelles (voire des lois ou règlements) sur les intermédiaires qui agissent sur le prix de vente (grande distribution, industrie agro-alimentaire) pour imposer des prix planchers d’achat, des prix maximaux de revente en magasin (pour encourager le consommateur à acheter) et des proportions minimum de produits bio et locaux dans les rayons

- une revalorisation urgente du rôle des femmes dans les ménages agricoles et des agricultrices (j’aime beaucoup ce docu de France TV sur le sujet)

- sans oublier bien sûr le volet droit international avec les traités type Mercosur et compagnie qui doivent absolument soit disparaître soit être révisés avec des clauses-miroirs strictes (si tel produit ne respecte pas le cahier des charges éco-responsable français, il n’entre pas dans le pays, ni nature ni transformé) pour éviter la concurrence déloyale

Wow, y en a des trucs à faire, alors qu’est-ce qu’on attend pour se mettre autour de la table et changer les choses concrètement ? quand est-ce que je pourrai enfin dire à mon maire de droite qui clame que « le bio ne nourrira pas le monde » que si, en fait, et qu’on pourrait commencer par avoir une commande publique éco-localo-responsable pour encourager et soutenir le changement ? (bref…)

Laisser un commentaire